全国中学生ボルダー競技大会が小鹿野で開催

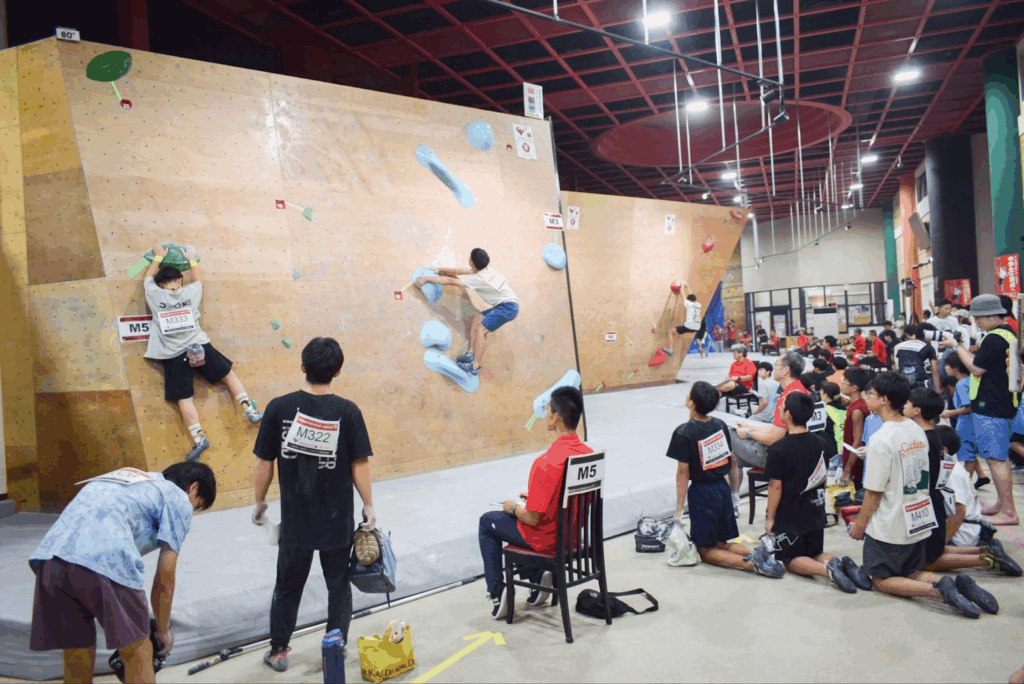

2025年夏、小鹿野町の室内クライミングパーク神怡舘(しんいかん)で、全国中学生ボルダー(※)競技大会(以下・全中)が開催されました。全国からおよそ130名の中学生が集まり、昨年を上回る規模となった今大会。会場には選手の家族も訪れ、活気に満ちた2日間となりました。

「まさか小鹿野の施設で国内各地や海外からも参加者が来るような『全国中学生大会』が開かれるなんて、最初は想像もしていませんでした。けれど、神怡舘には本格的な高さとレイアウトを備えた壁があり、ここならやれると太田さんが提案し、実現へと動き出したのです。」

そう語るのは、神怡舘スタッフの高野さんです。今回は移住者で地域おこし協力隊の松田が、全中を振り返ってのお話を高野さんから伺いました。

※「ボルダー」とは、これまで日本で「ボルダリング」と呼ばれてきた競技の国際的な呼び方。

大会誕生の背景

全中を発案したのは、キッズのボルダー大会「のぼコン」を全国各地で主催している太田裕樹さんです。

高野さんが太田さんと出会ったのは、「神怡舘でものぼコンを開催しませんか?」と声をかけられたことがきっかけでした。実際に2023年秋と翌年6月にノボコンを開催し、その準備や運営を進める中で、太田さんのもう一つの想いを聞くことになります。

「これまで“中学生だけ”を対象とした大会は存在していませんでした。高校生は大人に混ざって戦うしかなく、中学生も大会の一部に“カテゴリー”として含まれる程度。舞台に立てるのはジュニアオリンピックのような強い子やユース代表ばかりで、ほとんどの子にはチャンスがなかったんです」

「けれど全国には、トップを目指す子もいれば、趣味として楽しく続けている子もいます。そうした子どもたちが同じ課題に挑戦し、互いに刺激を受けられる場があれば、可能性が広がります。スポットライトが当たらないような選手の中からも、新たに花開く才能が生まれるかもしれません」

この太田さんの想いに高野さんは強く共感しました。

「純粋に中学生だけが集まれる大会があれば、裾野を広げるきっかけになる。ここならそれを実現できるかもしれない」

実際にのぼコンを開催したとき、太田さんは神怡舘の横に広い壁を見て「ここなら構想していた大会ができる」と確信したといいます。高さは公式大会と同じ基準を満たした約4.5m、レイアウトもコンペ向き。全国的に見ても数少ない条件を備えていました。

こうして「全中開催」という新しい挑戦は、太田さんの構想と神怡舘の環境が重なり合い、現実のものとなっていったのです。高野さんも「太田さんの想いを受けて、この会場でなら共に進めていける」と感じ、開催に向けて動き出しました。実際に初めて開催したのが2024年。今年は第二回目の開催でした。

運営における工夫と苦労

全国中学校ボルダリング大会は、ただ選手に課題を登ってもらうだけでは成立しません。会場づくりから安全管理まで、細やかな準備が必要です。

高野さんは振り返ります。

「公式戦と同じ様式で行うことが求められるので、会場づくりは大変でした。課題の設定だけでなく、観覧者の導線や公平性を保つための会場づくり等、細部まで配慮しなければなりません」

競技は予選・準決勝・決勝と進むにつれ、以下のように方式を変えて実施されました。

予選:コンテスト方式

男女別各8課題。他の選手の登りを見る事ができる。1課題5回トライできる。上位24名が準決勝進出。

準決勝:ベルトコンベア方式

男女別各4課題。1課題・制限時間5分、上位8名が決勝進出。制限時間内にオブザベーションタイム※が含まれるため他の選手と相談ができず、1課題づつ登るため、他選手の登りも基本的には見れない。

決勝:ワールドカップ方式

男女別各4課題。競技開始前に1課題につき2分間のオブザベーションタイムと制限時間4分間のトライ。競技開始してからは他選手の登りは見られない。

※オブザベーションタイムとは、他の選手と相談できる時間のこと。

このようにすべての形式を網羅した大会は珍しく、選手や保護者からも高く評価されました。

また、観客への対応も重要でした。

「今年は去年よりも多くの観覧者が集まりました。今後さらに増えることを考えると、災害時の避難経路や安全管理など、裏方としての責任が一層重くなります」

家族ごと楽しめる大会に

中学生のクライミング大会は、付き添いで来る家族にとって「待ち時間が長い」「退屈だ」と感じられることも少なくありません。その時間が家族にとってもしんどいものにならないように——そんな配慮から生まれたのが、“大会をフェスのように、丸ごと楽しめる場にする”という発想でした。

その象徴として選ばれたのが焚き火です。火を起こし、みんなで炎を眺める。ただそれだけで、人は驚くほど心を動かされることがあります。高野さんは自身の経験からも「焚き火を囲むのは特別な時間になる。大会に出られなかった子どもたちの心にも、深く残る記憶になるはず」と語ります。実現させるために専門家の協力を仰ぎ、オンラインでも何度もミーティングを重ねました。

さらに今回は、会場にキッチンカーも登場。競技を見守る家族や地域の人たちが食事を楽しみながら過ごせるよう工夫されました。「スポーツ大会に付き添うだけでは、兄弟や小さなお子さんにとっては苦痛になることもある。だからこそ、家族ごと楽しめる仕掛けを取り入れたかったんです」

一方で、競技そのものをより魅力的にするための気づきもありました。高野さんが感じたのは、「スポーツと音楽は切り離せない」ということ。将来的には競技中にDJを招き、音楽を流して会場全体の一体感を高めたいと考えています。選手のパフォーマンスと音楽が響き合う瞬間は、観客や家族にとっても忘れられない体験になるでしょう。

地域に生まれる経済効果

今回の大会では、両神荘が貸切となり、70食分の弁当を地元業者に発注。選手と家族の宿泊や飲食で、地域に直接的な経済効果が生まれました。

「スポーツツーリズムの可能性を肌で感じました。大会をきっかけに町に人が来て、泊まって、食べてくれる。小鹿野が“クライミングの町”として根付いていけば、地域全体の活性化につながると思います」

実際に、大会中に9日間一般の利用者が使えなかったせいもあり「待ってました!」と言わんばかりのお客様で賑わい、過去最高の利用者数だったといいます。全中の大会で使用した課題も一部そのまま残されており、「中学生の課題ってどんなもんなの?」とトライし、その難易度の高さに驚く声も多く聞こえました。

このように神怡舘は、移住者や観光客にとっても新しい町の魅力を体験できる拠点になりつつあります。

これからの展望 ― 小鹿野を「クライミングの町」に

今後参加者が200名を超えるようになれば、地方予選の導入も必要になるかもしれません。全中を開催してみて、高野さんが強く感じたのは「せっかく小鹿野に来てもらえるなら、室内の大会だけで終わってほしくない」ということでした。

「参加する中学生の多くは、自然の岩を登った経験がありません。だからこそ、大会後に合宿のような形で二子山に行き、外岩を登る機会をつくりたい。小鹿野だからこそできる体験を届けたいんです」

人工壁と同じくらい、自然の岩場でのクライミングには特別な魅力があります。高さ3メートル前後の岩にマットだけで挑む「ボルダー」もあれば、本格的なロッククライミングもある。そうしたフィールドが町のすぐそばにあるのは、小鹿野ならではの強みです。

さらに高野さんは「大会をきっかけに町を知ってもらい、そこから自然や文化に触れてもらえたら、スポーツツーリズムとしても大きな可能性がある」と語ります。

将来的には中学生大会を基盤としながら、世代を広げてさまざまな大会やイベントに発展させていくことも視野に入れています。

「クライミングにはいろんなカテゴリーがあって、そのすべてを満喫できるのが小鹿野の魅力です。大会を通じて、町全体が“クライミングの町”として知られるようになっていけば嬉しいですね」

編集後記 松田より

残念ながら私は今回、「全中」を直接見学することはできませんでした。けれども、このお話を伺うだけで、大会がどれほど熱量にあふれていたのかが強く伝わってきました。

全国的にも恵まれた環境である神怡舘と、クライミングの聖地・二子山。この二つが同じ地域に共存していることが、いかに特別で貴重なことなのかを改めて実感させられました。

そして何より胸を打たれたのは、高野さんの熱意です。本文中には書きませんでしたが、二日目の試合終了後、神怡舘の隣の会場でライブが行われました。大会を終え、普通なら疲れを癒やす時間のはずです。けれど高野さんは、休むことよりも「もっと大会を盛り上げたい」という想いを選び、その想いを音楽へと昇華させたのです。その姿を目の当たりにして、私は心が震えるような感動を覚えました。

誰かの熱量が、また誰かに伝わり、新しい熱を生み出していく。そうした連鎖の現場に立ち会えたことは、私にとって大きな幸せであり、この大会を心から応援したいと強く思わせる瞬間でした。

そして改めて、ボルダーというスポーツの魅力を噛みしめています。誰でも気軽に挑戦でき、レベルに応じて「できた!」という達成感を味わえる。その喜びを体感できる場所として、ぜひ一度、神怡舘に足を運んでみてください。小鹿野が「クライミングの聖地」として全国に知られる日も、そう遠くないかもしれません。

クライミングパーク神怡舘 高野さんインタビュー

取材・撮影(一部)・執筆 松田遼